現代は、子どもの小学校の通学方法が多様化している

以前は小学校の登校というと「登校班」と呼ばれる、小学校高学年の子をリーダーとした子ども同士のグループで、集団で登校する形式がもっともポピュラーでした。このコラムを読んでいらっしゃる方にも、幼少期は登校班で通学していた方も多いのではないかと思います。

しかし、近年では私立の小学校に通うなど進学先が多様化したほか、少子化により子どもの数が少なくなってしまった地域もあり、登校の仕方について地域や環境により様々になってきているのが実情です。

そのため、まずは自分の子どもが通う予定の小学校が、どのような通学手段をとっているのか確認することが大切です。すでに小学校に通っているお子さまを持つ近隣の方や、学校に直接問い合わせてみてください。

小学校登校の付き添いには登校する方法によっても違いが出てきます。まずはお子さまがどの方法で登校する学校へ通っているのかを確認してみましょう!

主要な小学校の登校の手段は?

現在、小学校に通う子どもの登校手段は以下のような方法が中心です。

1.個人で各自徒歩で登校する

現代では、特に登校班などはなく各自徒歩で通学する学校も増えてきています。実際には仲のよい友達と待ち合わせて一緒に登校したりする例が多いようです。後述の親が「付き添い」をするケースも、基本的にはこの個々人での登校の場合です。学校によっては、子どもの通学路を親御さんが交代制で見守りしていることもあります。

2.登校班での通学

もちろん、従来からの登校班スタイルでの通学をしている学校も多く存在します。この場合でも近年は親御さんの見守りがセットになっているケースもあります。

3.スクールバス

一部の地域や主に私立小学校ではスクールバスが準備されており、生徒はスクールバスで学校に通学することもあります。スクールバスは通学路の交通事情が厳しい場所で利用されることが多いです。

親御さんがバス停まで付き添って、スクールバスが出発するのを見送りする方も多い印象です。

4.自転車通学

郊外など自宅から学校までの距離が遠い場合や、交通の便がよい場合、一部の生徒は自転車を利用して通学する例もあります。自転車通学は危険もともなうため、子ども自身が交通ルールをしっかり守ることと、地域の交通安全の取り決めが非常に重要です。

合わせて読みたい

小学校の登校に親が「付き添い」をするべきか?

さて、特に各自小学校へ徒歩で通学することになっている学校の場合、子どもの通学に親が「付き添う」べきか、という問題があります。

これまで幼稚園や保育園に子どもを通わせているときは、一部のスクールバスでの通学をのぞいて、ほぼ全ての親が子どもに付き添う形で一緒に登園するのが当たり前かと思います。

しかし、年長さんから小学校一年生なって、突然長い道のりを子ども一人で通ってください、と言われて不安になってしまう親御さんもいらっしゃるのではないかと思います。

いっぽうで、いつまでも子どもに付き添うのは、子どもの自立という側面でも、自分自身の時間の確保という側面でも好ましくないという意見もあり、親としてどのように対応するべきか迷っている方も多くいらっしゃると思います。

小学校の登校に親が「付き添う」メリット

ここからは、小学校の通学に親が「付き添う」ことのメリットとデメリットをみていきたいと思います。まずはメリットについてです。

1.安全に登校できる

親が子どもの通学に付き添うことで、交通事故や危険な状況を防ぐことができます。特に幼少期の子供は交通ルールや危険を正確に判断できないことが多いため、親が付き添うことで安全を確保しやすくなります。交通事故に限らず、犯罪から子どもを守ることもできます。

2.親子のコミュニケーションの時間になる

通学中に親と一緒に過ごす時間は、親子関係を深める絶好の機会です。会話を楽しんだり、子供の日常生活や学校のことについて聞いたりすることで、子供との信頼関係を築くことができます。家事や仕事などどうしても日々忙しくなりがちななかで、通学時間はそうした多忙さを一瞬忘れて、子どもと純粋にコミュニケーションをとれる時間として使えます。

3.子どもの問題を早期に発見できる

通学中に親が子どもの挙動や様子を観察することで、早期に問題や不安を発見し適切な対処をすることができます。友達との関係など、実際に目で見てわかることも多いと思います。特に小学校入学直後のまだ学校生活に慣れない時期に、いち早く問題や悩み事に気付ける機会が増えるのはメリットです。

4.地域社会とつながりを持てる

子どもと一緒に登校することで、自分の子ども以外のお友達も含めて、地域の安全に貢献することができます。すべての親が付き添いができるわけではないので、そのような親御さんからも感謝されることがあります。

ご自身のお子さまだけではなく、地域とも関りが持てる朝の登校時間を活用するのは良いことも多そうですね。

では、デメリットはどんなことが考えられるのかを見てみましょう。

小学校の登校に親が「付き添う」デメリット

いっぽうで、子どもの登校に親が付き添うことにはデメリットも存在します。

1.自立心が養われない

確かに親が付き添っての登校は、子どもの交通事故や犯罪を未然に防ぎ安全であるいっぽう、親が常に通学に付き添うことで子どもが親に依存的になり、自立心が養われなくなる恐れがあります。

子どもは自分で責任を持ち独立するためには一定の自由と責任が必要です。親がいつまでも通学に付き添いすぎると、子供の自立心の発達に制約をかけてしまう可能性があります。

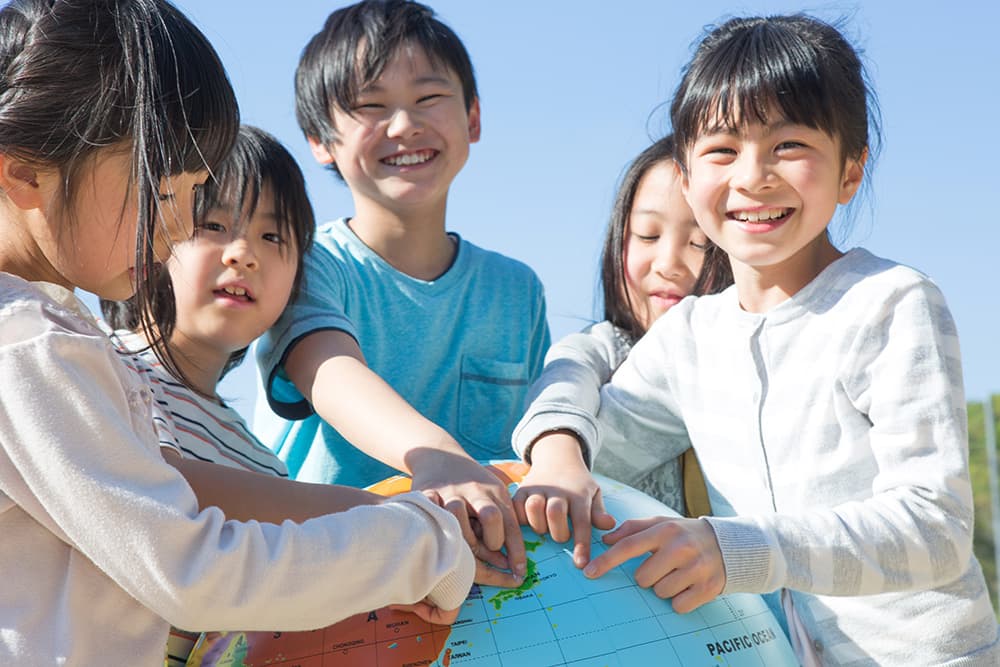

2.友達との時間が損なわれる

通学中の友達との交流や遊び、学びの機会が失われてしまう可能性があります。小学生の子どもは仲間との交流を通じて、さまざまな社会的な経験を積むものです。

3.過保護と言われてしまう

子育てに対する考えは人により千差万別ですが、子どもの付き添いが多すぎると周囲から過保護だと非難されてしまう恐れがあります。

親御さん本人は過保護と揶揄されることも覚悟のうえ、という人もいると思いますが、そのために子どもが友達から不本意なからかわれ方をされたりするなら、子どもの成長にとっても好ましいとはいえなくなってしまいます。

4.親自身の時間が制約される

親が通学に付き添うことは、親自身の時間とスケジュールに制約をかけることになります。共働きの家庭も多い昨今、地域の方々の通学路の見回りも実施されているなかで、自身のスケジュールを犠牲にして必ず付き添いをおこなうべきかは疑問の残るところです。

合わせて読みたい

「付き添い」をやめるタイミングは?

このように、小学生の子どもの登校の「付き添い」にはよい点も悪い点も存在します。一般的には子どもが小学校1年生の1学期の間に「付き添い」をやめる方が多いと思いますが、1年生の間中付き添ったという方もいて、一律にタイミングを決めるのは難しいものです。

ここではもう少し具体的に、そろそろ「付き添い」は必要ないとするタイミングについてお伝えします。

1.子どもがもう「付き添い」はいらないと言ってきた場合

子どもが自らもう付き添いはいらないよと言ってきた場合は、素直に従うようにしましょう。子どもが望まない付き添いでは、子どもの独立心の成長の阻害になってしまいます。

2.友達と一緒に下校してきた、親しい友達が増えた

子どもが小学校に入学してしばらく経つと、親しい友人ができてくるものです。下校時に一緒に帰る友達ができたり、放課後に一緒によく遊ぶ友達ができたら、親が付き添うのではなく友達同士での通学に移行するタイミングが来たといえます。

お子さまの成長を喜び、そして少しずつ親離れをしていくタイミングを逃さないようにしてくのが大切ですね♪

「付き添い」をやめた後親ができることは?

子どもも小学校に慣れて友達もできて登校時の付き添いももう終わり!となっても、心配な気持ちの残る親御さんも多いと思います。そんな時は以下の対策を子どもに与えておきましょう。

1.防犯ブザーを子どもに持たせる

すでに当たり前のものとなりつつありますが、子どもの外出時には防犯ブザーを持たせるようにしましょう。とっさの時にブザーを使えないと意味がないため、ただ持たせるだけでなく使い方もしっかり教えることが大切です。

近年では入学時に小学校から配られたり、自治体から進呈されることもあるようです。

2.GPS機能のついたキッズ向けスマホを持たせる

GPS機能のある機器を持たせておけば、今子どもがどこにいるかがわかるので安心です。子どもにまだスマホを持たせたくない、またはスマホを持たせること自体が禁止されている学校も多いと思いますが、その場合にはスマホ以外にもGPS機器があるので、そちらを検討してみるのもよいかもしれません。

3.一緒に登下校する友達の親と親しくなる

子どもが登下校する際は、実際は仲のよいお友達と一緒に通学していることが多いと思います。友達の親御さんと仲良くしておくことで、お互いの子どもの消息や状況がわかりやすくなります。

付き添って登校していた間に地域との関係性を育み、そしてお友だち関係を確認できれば、お子さまが一人で登校するようになってからは、裏でのサポートができるようになります☆

まとめ:登校の「付き添い」は子どものため。子どもの気持ちを尊重しよう

いかがでしたでしょうか?

子どもの小学校入学は、子ども自身にとっても親にとっても非常に大きな転換点の一つだと思います。子どもにとっても親にとっても何かと心配の多い時期ですが、親が何かを子どもにしてあげるのは、あくまで子どものためであるべきです。

子どもの性格や個性によって「付き添い」をやめるタイミングは変わってきますが、子どもの気持ちを理解して、子どもが望むタイミングまで付き添ってあげるのが理想です。

そのためにも、子どもとよくコミュニケーションをとっておくことが大切です。子どもにとってはじめての学校生活、過保護にも放任にもならないよいバランスを見つけていくようにしてくださいね。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #小学校 #登校 #付き添い